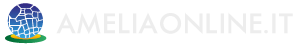

Con lui un casato locale diventò uno fra i più influenti tra le gerarchie ecclesiastiche del XV e XVI sec.

Giovanni Geraldini venne al mondo ad Amelia intorno agli anni 1438-39, come si può inferire dal confronto con le date di nascita degli altri figli di Matteo e di Elisabetta Gerarda.

L'unica data di nascita certa è quella di Angelo, il maggiore e più illustre membro della famiglia, nato il 28 marzo 1422 ad Amelia come Bernardino (o Berardino) e Battista, che videro la luce nella cittadina umbra rispettivamente intorno al 1424 e al 1434 o '35.

Riferimento per gli storici, Angelo lo fu per tutti i membri della famiglia Geraldina, della quale risollevò le sorti dopo che il padre, giurista e funzionario in vari Comuni e signorie dell'Italia centrale, si trovò in precarie condizioni economiche. Dobbiamo a lui se un casato appartenente al locale patriziato divenne una delle famiglie più influenti nelle gerarchie ecclesiastiche tra XV e XVI secolo, e se il nome di Giovanni compare ancora oggi nelle enciclopedie insieme a quello di tantissimi altri Geraldini.

Fu Angelo ad occuparsi dell'educazione di Giovanni e di Battista, chiamandoli da Amelia presso di sé ad Ancona nell'estate del 1447; così come aveva già fatto con Bernardino nel '36. Anche senza il diffondersi in quegli anni di un'epidemia letale, Giovanni avrebbe ugualmente ricevuto da Angelo una buona cultura umanistica, con particolare riguardo all'arte oratoria ed alla storia, studiando poi diritto, canonico. Una decisione nella quale contò certamente l'influenza del fratello maggiore, che gli consigliò di seguirlo sulla via del cammino spirituale e di darsi alla vita ecclesiastica. E Giovanni lo seguì sulla sua stessa via, vedendosi schiudere le pòrte della corte pontificia e dell'amministrazione curiale, dove fu attivo come "abbreviator" del "parco minore", ma anche il primo beneficio ecclesiastico nel 1465, l'assegnazione della chiesa parrocchiale di Buisson, appartenente alla Diocesi di Vaison nel Contado Venaissino.

Giovanni così trattò di scegliere il palcoscenico della propria carriera ecclesiastica, Giovanni non esitò a ripercorrere le orme del fratello maggiore, preferendo il Regno di Napoli allo Stato della Chiesa. Trovò infatti accoglienza nel Clero di Corte dei reali Alfonso di Calabria e Hip-, polita Maria, di cui divenne confessore e "Cappellano Maggior'' negli anni Sessanta.

Sotto la protezione della Casa Trastamara la sua carriera viaggiò spedita. Fu il re di Napoli, Ferdinando I, a sostenerlo, dando mandato al protonotario Rocca, suo rappresentante presso la Curia romana, di accettare l'offerta di papa Paolo TI di una diòcesi nell'ambito del suo regno da destinare proprio a Giovanni.

Così, con la benedizione papale, il 6 aprile 1467 Catanzaro divenne diocesi e Geraldini il suo Pastore. Libero di indicare l'ecclesiastico dal quale essere consacrato, l'aspirante presule scelse il vescovo di Sessa Aurunca nella Terra di Lavoro, vale a dire suo fratello Angelo, che eseguì l'ordinazione personalmente nella propria sede vescovile. Dopo il solenne banchetto, Giovanni parti per la diòcesi di Catanzaro provvisto dal fratello di arredi, cavalli e dei paramenti vescovili.

Contrariamente a quanto si legge nella "Vita Angeli", la diocesi calabra non si presentò per mula.; superba all'ecclesiale sti umbro. Le entrate annue" del piccolo -" vòvado non superavano i 200 fiorini, le rendite erano scarse e gli edifici inabitabili perché pericolanti. Incentrata in gran parte sulla misera rendita di 30 once d'oro, l'accorata supplica di Giovanni dovette colpire assai la sensibilità di Paolo II, visto che il 30 ottobre 1467 il Papa concesse al prelato sia di unire le entrate del monastero basiliano calabrese di S. Maria di Pisarca con la mensa vescovile di Catanzaro, sia la commenda delle abbazie di Taverna nella diocesi di Catanzaro e di S. Lucia del Mercato nella diocesi di Sessa Aurunca, deltutto vita natural durante.

Così Giovanni dovette trovare presto consolazione quando dovette tornare alla corte pontificia e al ruolo di procuratore e oratore del duca di Calabria, Alfonso, per il riaccendersi quegli antichi attriti sulla giurisdizione spirituale tra movimento popolare e vescovi di Catanzaro, contrasti che avevano portato alla morte di un prelato e all'interdetto della città dal 1460 (revocato soltanto nel 1472).

Solo nel 1477 il soggiorno nella sua diocesi fu lungo abbastanza da consentirgli una visita pastorale, nel corso della quale trasformò la Chiesa di S. Maria di Pompi-niano in monastero. Durò poco. Costantemente sostituito da un vicario per le normali attività diocesane, il vescovo umbro pensava infatti sempre più alla Curia Romana come centro d'azione.

Era stato l'incarico di sostituire il Duca Alfonso di Calabria come Procuratore e Uditore generale alla corte papale, nel marzo 1469, a fornirgli il pretesto desiderato per un soggiorno definitivo a Roma. Tanto che nel 1475 era stato dichiarato ufficialmente da papa Sisto TV tra i Vescovi "in Romana Curia residentibus". Un passo decisivo verso la sua Amelia, che vedeva evidentemente come suo naturale traguardo.

Né gli sforzi di Angelo per farlo entrare nella grande politica parvero interessarlo. Quando infatti, nel 1979, fu chiamato dal Cardinale Auxias de Podio, Giovanni seguì la legazione in terra tedesca, senza . però lasciare alcuna prova del suo operato. Nel 1483-84 fu vicario del cardinale Giovanni d'Aragona nella diocesi di Salerno, dove fu anche amministratore apostolico, tenendo in tale veste nell'aprile 1484 un sinodo diocesano; Poi, improvvisa, la guerra tra Innocenzo Vili e Re Ferdinando I. Uno scontro che offuscò la metà del decennio dì Giovanni, forse a favore delia causa del papato come suo fratello Angelo, che da commissario generale delle truppe papali nella "provincia Patrimonii" aveva organizzato la difesa dello Stato ecclesiastico.

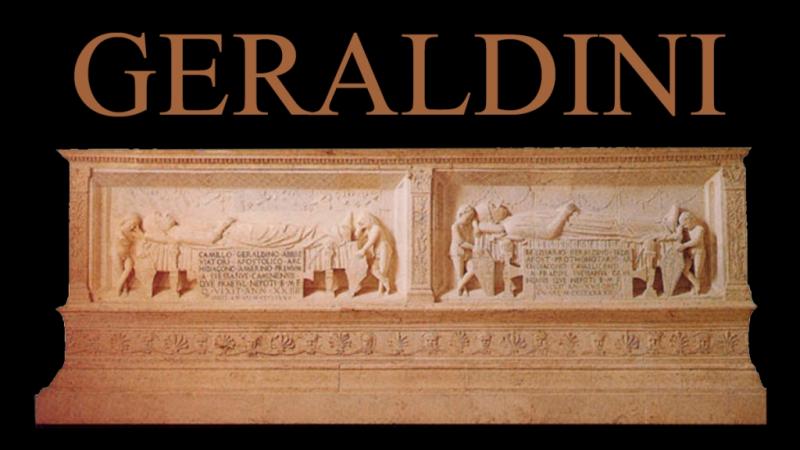

I duefratelli morirono a poco più di un anno di distanza: Angelo il 3 agosto I486 a Civita Castella e Giovanni prima del 22 novembre 1488 ad Amelia, che mai aveva abbandonata. E dove anzi era tornato sempre più spesso dalla seconda metà degli anni Sessanta. Qui erano le sue proprietà fondiarie, qui si si era dedicato all'istituzione di diverse fondazioni ecclesiastiche, facendo costruire e decorare due cappelle a partire 4 dal 1476: la cappella di S. Antonio da Padova, nella Chiesa dei francescani, e la cappella di S. Giovanni Battista, in Duomo. Non si sa sino a che punto egli fu promotore delle altre opere commissionate dai suoi familiari. Di certo Giovanni Geraldini è passato alla storia di Amelia come fondatore dell'Arcidiaconato della Cattedrale del luogo, ed istitutore di una rendita di famiglia della sua Casa.

Datata 1480, l'elevazione della cappella di S. Giovanni ad Arcidiaconato è stata riconsegnata alla sua complessità storica da Jùrgen Petersohn. Sin dal 1479, infatti, l'iniziativa di Giovanni incontrò Imposizione del locale capitolo e degli Anziani di Amelia, che solo l'aiuto di papa Sisto V e del Collegio cardinalizio aiutò a superare.

Quanto alla cappella dedicata a S. Antonio nella chiesa amerina di S. Francesco, essa divenne in seguito cappella di famiglia. Qui sorsero alcuni dei monumenti funebri artisticamente più importanti nell'Umbria del '400, al cui pagamento contribuì anche Giovanni Geraldini. Attribuito ad Agostino di Duccio, il monumento funebre del più giovane dei figli di Matteo e di Elisabetta Gerarda si trovava originariamente proprio in questa cappella, prima di essere ricomposto in quella di S. Giovanni nella cattedrale di Amelia, nel 1916. Un vescovo dormiente davanti alle quattro virtù. È l'ultima immagine di Giovanni Geraldini, l'unica che conosciamo di quest'uomo ancora apprezzato come il fratello minore di Angelo Geraldini.